2025年9月3日

秋の大運動活動者会議では次世代仲間に着眼した企画や講演が行われました。メインの企画として行われたのが「次世代パネルディスカッション」です。本部と支部で奮闘する4人の仲間が登壇し、自らが役員を引き受けた理由を語りました。フロアから寄せられた「分会で求められている企画とは」「次世代に対しベテランはどうかかわるべきか」といった質問に対しても自身の経験をもとに回答しました。その内容を抜粋して紹介します。

秋の大運動活動者会議では次世代仲間に着眼した企画や講演が行われました。メインの企画として行われたのが「次世代パネルディスカッション」です。本部と支部で奮闘する4人の仲間が登壇し、自らが役員を引き受けた理由を語りました。フロアから寄せられた「分会で求められている企画とは」「次世代に対しベテランはどうかかわるべきか」といった質問に対しても自身の経験をもとに回答しました。その内容を抜粋して紹介します。

【伏見・臼井書記次長(46・本部賃対部長)】

【伏見・臼井書記次長(46・本部賃対部長)】

私は2011年におこった東日本大震災に関する復興支援活動が役員になるきっかけでした。ひとりではできないことが、みんなでならできる。このスケールに心打たれました。誘ってくれて嬉しかった。

それから分会でも活動をするようになって、分会長も長年つとめています。

分会での次世代建設には同世代でしか話せないこともあるので、交流する場がふえればいいのではと思います。

【山科・青井副支部長(48・本部労対部長)】

【山科・青井副支部長(48・本部労対部長)】

20歳のころに分会役員さんが家に訪ねてきて、「役やってくれへんか」と誘われたのがきっかけです。そこから楽しそうに組合運動をする仲間たちに触れて、「京建労って楽しいな」と今も役員を続けています。

行動にはじめて参加する班長さんは不安です。そんな時こそベテランの存在が生きます。一緒に行動してくれると嬉しいですよね。

逆に若手はいろんな理由で来れなかったり、遅刻したりすることもあります。そんな時は批判せず、参加できた時は「よく来たな」と歓迎してくれると、また頑張ろうと思えますから。

【宇治・熊谷書記長(47・本部技住対部長)】

【宇治・熊谷書記長(47・本部技住対部長)】

若いころから組合には加入していたのですが、視点が変わったのが2012年に発生した宇治の水害で被災したときです。多くの仲間が駆けつけ、復旧作業を行ってくれたのです。その時に京建労のすごさを感じました。

それからは支援してくれた人工分は返そうと、分会役員を引き受けたのですが、いつしか仲間との交流を通じて、「楽しくてやっている」活動になりました。

分会の会議にはじめて参加する人がいたら、できる限り会話を振って発言をしてもらって、できる限り仲間の声を聞いて、また来たいなと思えるような会議づくりを行っています。

【左京・梨子本副支部長(47・本部教宣・平和部長)】

【左京・梨子本副支部長(47・本部教宣・平和部長)】

京建労に加入したのは独立したての2014年です。今の支部長と一緒に仕事をしていて、「独立したら京建労やろ」と声をかけてもらいました。

そのあくる年には原水爆禁止世界大会に参加し、「京建労は平和活動もするのか」と衝撃を受けました。支部役員への打診も一度は断ったのですが、「何事も経験」と受けることにし、今でもさまざまな経験をつませてもらえています。

もう一つ役を受けた理由は「仲間の親しみやすさ」でした。フレンドリーな雰囲気に「ここなら頑張れるかな」と思ったからです。

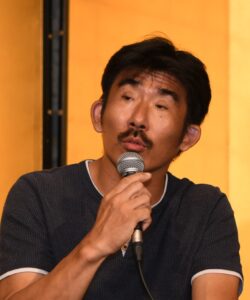

パネルディカッションには助言者という役割で、全建総連から酒井仁巳さん、東京土建から中宿稔さんも参加。産業に視点を置いた次世代建設を語った

パネルディカッションには助言者という役割で、全建総連から酒井仁巳さん、東京土建から中宿稔さんも参加。産業に視点を置いた次世代建設を語った

【全建総連・酒井仁巳事業推進室長】

CCUS(建設キャリアアップシステム)の利活用はまだ全体には広がっていないが、町場での活用も含めて今さまざまな手法が広がりつつある。建設従事者の処遇改善にはCCUSは必要不可欠な制度。今後も期待して活用をすすめてほしい。

【東京土建・中宿稔書記次長】

東京土建で後継者対策を講じるとき、組合の若手役員づくりだけを行うのではなく、産業の担い手づくりも同時に行わなければ未来は描けないと強調している。運動と組織の課題を切りはなさず、リンクするようなとりくみをすすめて後継者対策を行っていくことも重要。

【建築ニュース1273号(2025年9月15日付)】