京建労は、関西の組合と協力して、大阪に本支店のある大手ゼネコン・住宅企業と、毎年、現場の待遇改善を求め交渉を行っています。

2024年は、清水建設、大成建設、大林組、長谷工、奥村組、大和ハウス、積水ハウス、住友林業の8社と交渉しました。交渉に臨むにあたり、企業現場に従事する仲間の会議を開催し、実態や要求を話し合いました。「賃金・単価」「トイレ」「駐車場」問題がとりわけ切実となり、交渉で改善を迫ろうと作戦を練りました。

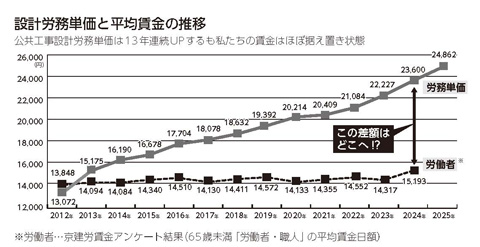

【賃金・単価】では、「建設キャリアアップシステム(CCUS)レベル別年収表を参考に業界トップレベルの賃金が行き渡るように取り組む」(大林組)と国の新しい方針に積極的に対応する姿勢を表明しました。また大成建設も「労務費の下請けへの行き渡り」に努力する姿勢を表明しました。

【現場のトイレ】では、女性技能者から「スカイトイレは私たちには使えない。男性だって使いづらいと思う。仮設トイレが置けなければ、例えば近隣アパートを借りる等してほしい」との訴えに「おっしゃる通り」と検討を約束しました。(積水ハウス)

【うめきた開発現場】では、従事している仲間から「トイレが少ない問題」等が寄せられたため、関西地協として元請に緊急要請を行い、改善される事例も生まれています。

京建労は、組合員の建設キャリアアップシステム(CCUS)登録を推奨しています。

CCUSは、保有資格と就業日数を記録することで技能を「見える化」し、技能に応じた適正な賃金を確保することを目的に、国と業界あげて推進しているもの。全国の技能者の4割以上、138万人が登録を済ませています

(2024年2月末)。

国土交通省は、CCUSのレベルに応じて大幅賃上げが実現するよう、職種ごとにレベル別の年収目安を公表しました。今後、法整備がされ、こうしたレベル別の賃金支払いが現実のものになります。現在、組合員のレベル判定手数料(4000円)を補助するキャンペーンを実施中。また、青年部員には技能者登録料(4900円)の補助も。ぜひ活用してください。

「賃金」「休日」などで既に他産業から遅れをとる建設業で、人材を確保し経営を守るためには、賃上げや労働基準法以上の労働条件確保(特に休み)が必須であり、事業主の意識・覚悟が求められます。

一方、賃上げ原資や必要経費の確保が、業界の当たり前・常識になりつつあります。

すでに「法定福利費」については、国のガイドラインで、請負の末端まで行き渡らせること、下請は見積書に金額を明示し、それを上請は尊重しなければならないこととされています。また今、国が法制度化をすすめている「標準労務費」は、末端までの「行き渡り」が義務付けられます。ゼネコンの業界団体、日建連の「労務費見積り尊重宣言」(2018年9月)は、5年後(2023年度)には、労務費の別枠見積りについて「全職種、全国」で一般化するとしています。国も元請大手も「請求せよ」と言っているわけです。京建労は「標準見積書作成セミナー」開催など、仲間の要求・請求を全面バックアップします。

京建労は、「働き方改革」「インボイス制度実施後の対応」など変革やまぬ建設業界において、様々な相談に対応しています。

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書保存方式)により、未登録事業者への値引きや、一般課税事業者の事務負担増等の実態を国に要請し、制度の廃止などを求めています。同時に、制度の内容について学習・相談をすすめています。